Les cantons sont les périmètres administratifs utilisés depuis la Révolution Française pour élire les conseillers généraux (puis départementaux récemment). Ils présentent la particularité d’avoir beaucoup évolué dans le temps.

Comment se sont mis en place les cantons après la Révolution française ?

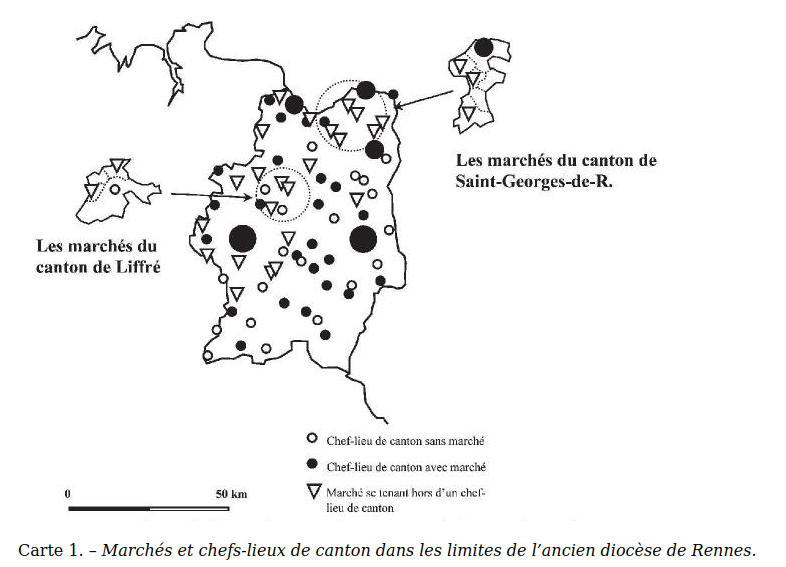

Pendant la Révolution, c’est l’assemblée nationale constituante qui a décidé des chefs-lieux de département et de district (ancien nom des « arrondissements départementaux », jusqu’en 1800 [5]), de leurs limites et du nombre de cantons par district. La définition du tracé des cantons est ensuite confiée à des locaux, des commissaires nommés parmi les notables (médecin, maire, président du parlement régional, etc.). Elles sont au départ des circonscriptions strictement électorales, leur chef-lieu étant l’endroit où devront se réunir les assemblées primaires chargées de construire l’administration départementale. La règle nationale est de découper le territoire en 83 départements, formés en général de 9 districts, eux-mêmes subdivisés en 9 cantons. La constitution indique qu’il ne doit pas y avoir plus de 10 km entre la commune la plus éloignée et le chef-lieu de canton et qu’ils doivent comporter environ 5 500 habitants [1]. Ils sont généralement construits autour d’un centre, avec un relai de poste, une agence fiscale, un marché, une foire, un ressort judiciaire… mais ne possèdent pas de cadre administratif, ni de budget, ni de pouvoir élu, à part celui de la municipalité du chef-lieu. Électoralement, il s’agit d’un niveau intermédiaire, qui permet d’élire des grands électeurs, (50 000 sur 4,3 millions de citoyens actifs) qui désignent ensuite les hauts fonctionnaires de l’État [2].

Source [1]

Les chefs-lieux semblent au départ choisis sans logique évidente, ni corrélation avec l’emplacement des marchés, ni en lien avec le tracé des circonscriptions religieuses de taille comparables que sont les doyennés. Certains cantons sont minuscules, composés de deux petites communes uniquement, parfois même non limitrophes ou avec une enclave au milieu. Les commissaires plaident à l’époque pour l’erreur cartographique lors de la création des cantons.

Entre 1790 et 1804, le nombre de cantons varie chaque année, suite à des demandes de la population, pour tenter de créer des cantons plus conformes à leurs attentes en termes de participation à la démocratie naissante, autour de la création des assemblées primaires et de la justice de paix qui se rend à cette échelle. La religion est encore étroitement liée à la république naissante, puisque les commissaires sont parfois curés et maires et qu’on essaie autant que possible de tenir compte de la vie des paroisses situées dans les cantons et de leurs habitudes d’être ou non en relation. Le canton devient un espace de vie et plus seulement une circonscription électorale. La présence dans le canton de territoires urbains et ruraux amène parfois à avoir deux juges de paix ou deux assemblées primaires dans un même canton. Après une période de revendications nombreuses de la population pour faire évoluer les limites de cantons, le XIXème siècle se caractérise par une quasi-absence de modification des limites cantonales, les nouveaux enjeux revendicatifs de la population portant plutôt sur la détention de services publics dans chaque canton (perceptions, brigades de gendarmerie…) [1]. Le canton devient un territoire de vie rural, avec du personnel administratif qui lui est rattaché et un rôle important joué par les notables dans la vie politique locale [3]. Il constitue depuis 1833 l’échelon d’élection des conseillers départementaux. Même si les auteurs de [3] font remarquer que « les élections cantonales se signalent […] par une remarquable continuité, en particulier sous le rapport du mode de scrutin – uninominal à deux tours », le dessin des cantons varie lui de façon importante d’une élection à l’autre, sans qu’il soit facile de déterminer exactement quelles sont les stratégies à l’œuvre derrière ces modifications. Depuis 1848, on élit les conseillers généraux (ou départementaux plus récemment) au suffrage universel [3].

Depuis la fin du XIXème siècle, la métropolisation et la révolution des télécommunications, ainsi que la professionnalisation du métier d’élu et le développement des partis politiques organisés changent le rapport des citoyens au canton et induisent progressivement la disparition du rôle des notables. Le canton apparaît comme périmé après la seconde guerre mondiale, lorsque cette situation se généralise et que d’autres échelles territoriales sont mises en place ou consolidées (l’arrondissement départemental, puis l’agglomération). Les bourgs-centres, chefs lieux de canton, n’exercent plus de fonction économique, n’ont plus de singularité sociale revendiquée par les élus et ne contribuent donc plus de façon déterminante à structurer les territoires ruraux. [3]

Évolutions depuis la Révolution

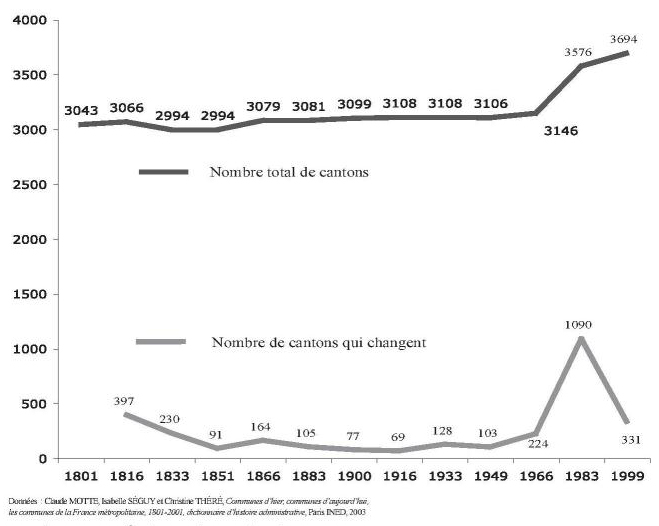

« En 1801, la France Métropolitaine comptait 3066 cantons ; en 2004, elle en avait 3863 […]. En l’espace de 203 année, le nombre de cantons a donc augmenté de 20 %, ce qui est loin d’être négligeable. […] On compte donc plus d’un millier d’événements entraînant des modifications dans la forme des cantons en 200 ans : échanges de communes ou divisions de canton en deux ou plusieurs cantons – à noter que cette estimation ne comprend cependant pas les changements de chef-lieu. Nombreux sont les historiens à savoir que Paris a annexé les communes de sa périphérie en 1860, tandis que les études traitant des conséquences de ces annexions sur les cantons d’origine de ces communes font défaut. » [6]

Depuis 1960, le rythme des changements s’est même accéléré. « En l’espace de quarante années, 733 cantons ont ainsi été créés sur le territoire métropolitain, soit plus de 18 par an. Quant aux changements territoriaux, au cours de la période qui court de 1966 à 1999, la moyenne des interventions était supérieure à 16 cantons par an. La fixité du canton est donc révolue et les changements sont actuellement très nombreux, faisant du canton l’une des circonscriptions les plus changeantes, ce qui, curieusement, n’affecte aucunement l’image de stabilité quasi éternelle du canton. »

Evolution du nombre des cantons, 1801-1999 – Source [6]

Certains cantons, plutôt ruraux, toutefois ne bougent pas du tout (par exemple, Bretagne Centrale, région de Niort ou Landes). Ils s’opposent aux cantons urbains, plus petits, moins bien connus de la population résidente et beaucoup moins stables dans le temps [6].

Les logiques de regroupement ou de division de cantons aboutissent à des mises en valeur ou à des déclassement de certaines communes. Un travail a été fait pour analyser l’impact des modifications cantonales sur l’évolution des superficies dans [6], qui ne nous permet pas de bien comprendre les logiques électorales sous-jacentes, puisque cette analyse n’est pas ramenée à la population.

Les réformes de décentralisation initiées en 1982 et 1983 en France ne remettent pas en cause la structuration du territoire en canton, mais transfère massivement des compétences de l’État vers le Département. A partir de ce moment là, les politiques gérées par le Département se sont exercées préférentiellement à l’échelle supra-cantonale, laissant progressivement cet échelon du canton uniquement comme circonscription électorale. A partir des années 1990, il n’y a plus eu de répartition au canton des crédits départementaux et plus non plus de régulation des rapports entre les notables et l’administration à cette échelle. Il en résulte l’idée d’une disparition de l’un des socles de légitimité du notable, son territoire.

Cantons modifiés entre 1801 et 1999 : perspective diachronique, source [6]

Depuis 1999 et les lois promulguées pour l’aménagement du territoire et l’organisation de la coopération intercommunale, d’autres périmètres sont apparus, intermédiaires entre la commune et le département : pays, agglomérations, parcs naturels régionaux et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), nuisant probablement à la lisibilité de l’action publique et laissant le canton avec pour seule fonction d’être une circonscription électorale.

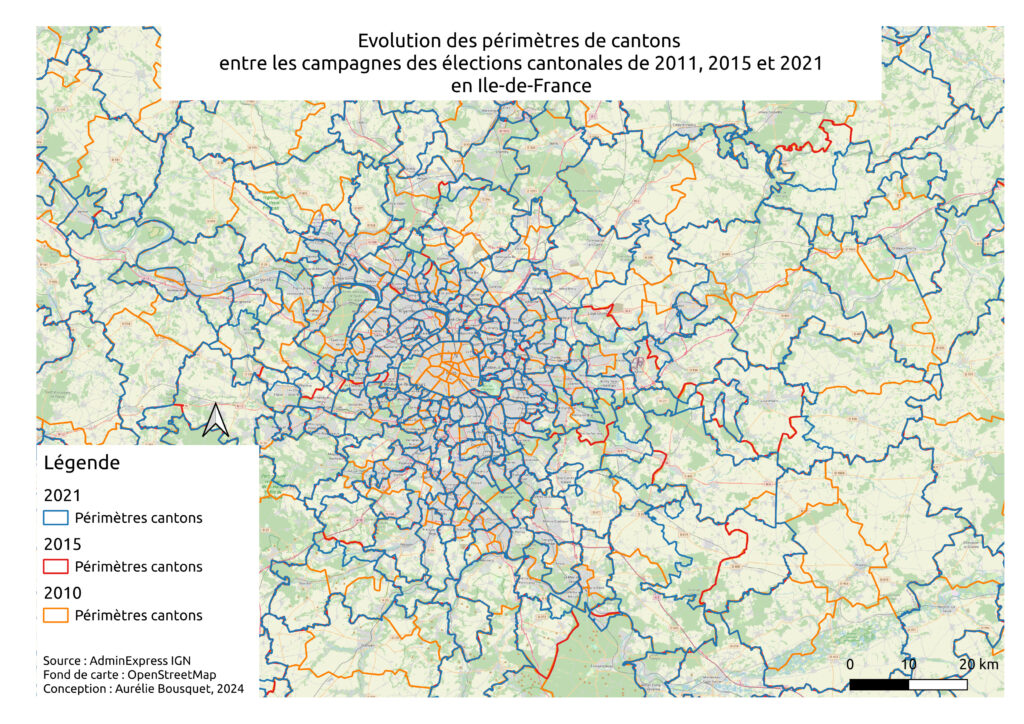

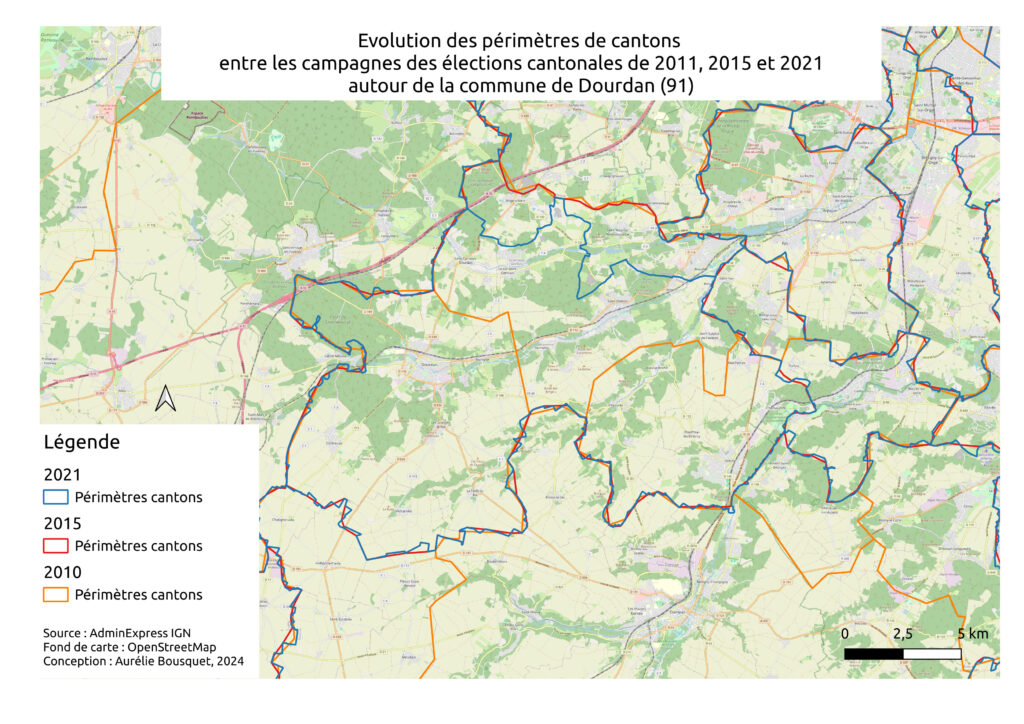

Pourtant, les périmètres de canton continuent d’évoluer. On voit ci-dessous leur évolution lors des trois dernières campagnes d’élections cantonales sur le territoire de l’Île-de-France et sur les communes autour de Dourdan dans l’Essonne. Sans connaître l’histoire politique des territoires concernés, il est impossible de comprendre toutes les raisons de ces modifications, mais on voit que la logique n’est pas uniquement un regroupement progressif des cantons, qui deviendraient de plus en plus gros, ou au contraire de subdivisions de ceux-ci, mais bien un remodelage à chaque élection, probablement en fonction des estimations des intentions de vote des administrés des différentes communes.

La récurrence de ces évolutions et leur caractère peu explicable par une logique globale nationale ne peut pas laisser penser à autre chose qu’à des logiques électorales, pour favoriser tel ou tel parti à un moment donné. Ces stratégies sont malheureusement connues dans d’autres pays, comme aux Etats-Unis, où on parle de “gerry-mandering” ou encore de charcutage électoral [7].

Illustration satirique du “gerry-mandering”, source [7]

Les élus départementaux et le Sénat

Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs : députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux [11]. Les seuls élus à une échelle sur laquelle il est facile d’influer sont donc les conseillers départementaux, puisque cette échelle n’est plus associée à aucune décision publique, à aucune instance adminstrative locale, ni à aucun budget public.

Depuis la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014, les sénateurs (et les députés) ne peuvent plus cumuler leur fonction avec un mandat exécutif local (maire, adjoint au maire, président de Conseil Départemental ou Régional ou d’EPCI), en revanche, ils peuvent conserver un seul et unique mandat de conseiller local (municipal, départemental ou régional) [8]. L’élection des conseillers départementaux est donc doublement stratégique pour le Sénat, avec y compris quelques candidats pouvant aspirer aux deux fonctions : conseiller départemental et sénateur, augmentant le risque de les voir, eux ou leur parti, essayer d’influencer la définition des cantons pour l’élection à laquelle ils participent.

La méconnaissance des citoyens de cette échelle administrative du canton, qui ne correspond plus à aucun territoire vécu et qui n’est plus associée à aucune procédure administrative, à l’exception des élections cantonales contribue à noyer les petits arrangements avec la démocratie qui peuvent être mis en place par des élus locaux, par des aspirants sénateurs ou par les partis politiques qui les soutiennent pour obtenir des sièges supplémentaires au Sénat. Le terme d’élections “cantonnales” fait lui-même perdre facilement de vue aux citoyens l’objectif de ces élections. De plus, le Sénat est la chambre parlementaire la moins connue, dans sa composition, ses missions et ses réalisations, puisque les sujets qu’elles traitent sont plus règlementaires, plus difficiles à appréhender par le citoyen, même si elles sont cruciales pour la démocratie. Cette question reste donc peu abordée dans les médias et trop peu connue des citoyens.

Enfin, on remarque que le site de l’IGN, dans son produit Admin Express, distribuait il y a quelques années les contours des cantons (utilisées pour réaliser les deux cartes ci-dessus), dans chaque millésime de données livré (étonnement, y compris les années au cours desquelles il n’y a pas eu d’élection cantonale…), mais que ça n’est plus le cas dans la version actuellement diffusée des données Admin Express [12]. Que cherche-t-on à cacher ?

Références

[1] Lagadec, Yann. « La formation des cantons en Bretagne : une représentation des territoires (1790-an IX) ». Le canton, un territoire du quotidien ?, édité par Jean-François Tanguy et al., Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99960

[2] Bianchi, Serge. « L’expérience des cantons en milieu rural dans la décennie de la Révolution française : pertinence et problèmes d’une greffe électorale, judiciaire, militaire et administrative ». Le canton, un territoire du quotidien ?, édité par Jean-François Tanguy et al., Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99963

[3] Jean Le Bihan, Plaidoyer pour une réhabilitation. Petit essai sur l’histoire du canton dans la France contemporaine, Le canton, un territoire du quotidien ?, édité par Jean-François Tanguy et al., Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99954.

[4] Kaya, Alp Yücel. « Les commissions cantonales de statistique sous le Second Empire ». Le canton, un territoire du quotidien ?, édité par Jean-François Tanguy et al., Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99984.

[5] District (subdivision départementale), Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/District_(subdivision_d%C3%A9partementale)

[6] Ozouf-Marignier, Marie-Vic, et Nicolas Verdier. « Le canton d’hier à aujourd’hui : étude cartographique d’un maillage ». Le canton, un territoire du quotidien ?, édité par Jean-François Tanguy et al., Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.100047

[7] Gerrymandering, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering

[8] Principes des élections cantonales, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1958

[9] Le cumul des mandats électoraux, Ministère de l’Intérieur, https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1981_num_10_1_3599

[10] Liste des sénateurs exerçant une fonction locale, https://www.senat.fr/vos-senateurs/les-senateurs-exercant-une-fonction-locale.html

[11] Mode d’élection des sénateurs, Sénat, https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/mode-delection-des-senateurs.html

[12] Admin Express, IGN, page de présentation du produit et de téléchargement des données, https://geoservices.ign.fr/adminexpress